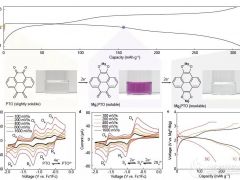

近日,北京大学深圳研究生院新材料学院潘锋教授领导的清洁能源中心研究团队运用自主创新单分散纳米颗粒(下称“单颗粒”)锂电池电化学方法,研究磷酸铁锂固液界面阴离子吸附层对锂离子传输的影响。经过系统的单颗粒电化学实验和理论分析发现溶液中阴离子几何大小、配位强度、水溶液中电解质的强弱等的不同会导致不同的电化学行为和不同的界面动力学常数和活化能,从而导致了锂离子在界面传输动力学的差异性,该工作近日发表在能源材料领域知名期刊《纳米能源》 (Nano Energy, IF=15.5)上。

磷酸铁锂单颗粒电化学研究晶体-溶液界面的双电层结构(内/外亥姆霍兹层)

该研究通过对不同阴离子电解质溶液中磷酸铁锂单颗粒电化学测试,结合单颗粒电化学多物理场模拟证明了阴离子如硝酸根和氯离子具备较高的界面速率常数和较低的活化能及电化学曲线上表现出来的弱极化现象。通过量子化学第一性原理计算,证明了水分子实现界面重构形成Janus界面(如上图),它与阴离子发生的静电相互作用一起形成双电层的内亥姆霍兹层,以及阴离子的不同会导致锂离子传输的界面能垒的不同。该双电层固液界面研究为我们研究其它锂电池电化学界面结构提供了重要参考。

本工作由新材料学院潘锋教授指导完成,该论文共同第一作者为胡江涛博士,任文举博士和陈鑫,潘锋老师、郑家新老师和林原老师为共同通信作者。该工作得到了国家材料基因工程重点研发计划和深圳市科技创新委员会等项目的大力支持。

微信客服

微信客服 微信公众号

微信公众号

0 条