2025年开局,中核汇能及新华发电2025-2026年度储能集中采购中标候选人公示:阳光电源、海博思创、楚能新能源、天诚同创、万帮数字能源、许昌许继电科、瑞浦兰钧7家企业入围。

此次储能系统采购总容量为12GWh,包括2h(0.5C倍率)及4h(0.25C倍率)方案,不区分风冷/液冷,适用于共享/配套储能。集中采购框架有效期至2026年5月31日。

根据此前开标记录,共65家企业参与竞标,报价区间为0.42~0.53元/Wh,平均报价0.466元/Wh。本次入围企业的报价范围为0.44-0.51元/Wh,平均入围价0.4757元/Wh。

价格竞争仍在储能领域上演,储能洗牌进行中。

一方面,在国内大规模储能设备招投标市场中,考验着储能设备供应商的综合实力,中标企业的已出现一定的集中度,大规模订单留给新入局企业的空间已经收窄。

另一方面,出海获得订单的企业范围也逐渐缩窄,多为前期出海已经有一定积累的企业或者集团式企业,其中出海经验成为重要加分项。而自2024年下半年,海外市场出现了多个超级大订单,且多为TOP企业获得,储能领域马太效应越来越强烈。

第一波洗牌进行时

多方面迹象表明,储能产业正经历第一波洗牌期,尽管2024年已有不少储能集成和电池企业相继退出,但供需求失衡仍结构性存在。

核心原因仍在于储能收益模式不完善,大多是作为风光强配储能。业界评论,当前储能是一种沉没资产,真正的价值尚未彰显。

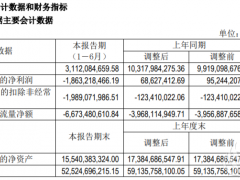

高工产研(GGII)表示,2024年集成商和储能电池CR10分别为82%和94%,预计2025年集成商集中度环节仍将上升至85%以上。

储能收益三种渠道来看,电力市场交易、容量租赁、政策补贴等都无法支撑储能项目的收益。 电力规划设计总院首席专家刘庆指出,在现货市场方面,我国大部分省份峰谷价差空间较小,储能电站只能利用午间低谷和晚间高峰实现一次充放电。在容量租赁方面,也存在租赁周期短、价格波动大,实际租赁价格逐年下降的窘境。而政策补贴也存在不稳定性。劣币驱逐良币在国内招投标市场也最为严重。

GGII调研显示,储能盈亏平衡线为700-800元/MWh,但2023年蒙西、山东广东、甘肃等各现货市场平均价差均低于平均线。而2024年这一情况并未提到改善。

综合来看,从去年江苏迎峰度夏等有效探索模式来看,储能盈利在全国范围内短期内难以得到根本性的改变。

其次,锂电储能系统的重资产属性亦决定了其低价销售的可能性。

电芯产出后若不及时销售,性能衰减很快,加上库存成本也较高,必须及时出清,因此企业宁愿亏本销售也不能停产。有业界人士直言,低价至上甚至成为成为买方和卖方默认的“契约”,这也使得价格战火上浇油。

可以说,低价竞争已经成为一把双刃剑,对市场和企业个体均造成了不同程度的伤害。在刺激市场需求的同时,价格战也将加速市场洗牌。对于那些技术实力不强、成本控制能力弱的企业来说,低价竞争将带来巨大的生存压力。

有案例显示,部分系统集成商为了拿下项目,不得不采取极限压缩工期、低价出方案等手段,导致项目开发效率低下,甚至出现内部抢单现象。

短期来看,订单量使得一些企业获得喘息的机会。长此以往,这些企业将面临被“出清”的风险。

此外,中国企业为了躲避国内的内卷,纷纷“出逃”海外,但海外并不是避风港,海外市场与国内不同的是,实行周期长达15甚至20年产品全生命周期终生追责制,追溯风险成本极高,缺乏经验的中小企业必将会为此付出高额学费。就算是阳光电源都在早期因疫情原因受到海外市场高额罚款。

总体来看,在不理性的价格竞争下,长账期、低价格不仅使中小企业现金流困难,集成商/电芯环节由于产业链长、研发投入大、资金占用时间较长,甚至部分TOP10企业也存在坏账、高负债问题。

TOP10厮杀加剧

内卷中,储能行业竞争力已发生新的变化,尽管前十玩家基本已确立,但新的市场、新的产品及新的商业模式都将成为企业下一个竞争突破口。

高工产研(GGII)预计,2025年前十企业竞争加剧,除去头部企业存在一定优势外,二、三梯队企业的市占率仍将存在一定变数。

一方面,业主为了改变这种“唯价格论”催生的储能“巨无霸”,央国企采购提高了门槛要求。

2024年招投标公开的招标文件显示,绝大多数项目要求设备供应商针对主要的设备,如电池、储能系统、PCS系统等,提供为期3-5年的质保和运维服务,其中5年质保要求明显高于2023年。

此外,设备也开始出现海外市场长周期维护的要求。如,中国电建2025—2026储能设备集采,其招标范围中要求投标人承担供货设备20年运行期检修及维护工作,包括运营期内全部设备检修、维护及电池更换等。

另外,梯次电池或者厂库存电池基本上无法在大型招投标市场流通,如:中国电建2025—2026储能设备集采,要求电池生产日期不得早于项目实际供货日期超过3个月;中广核启动2025年度储能系统框架采购,不接受生产日期大于90天库存电池,不接受梯次利用电池。

在2023年颇为盛行的联合体中标,也基本瓦解。据相关统计,2024年35个项目中约51.4%的项目不接受联合体投标。强强联合在2024年更多体现在资源置换,而不是拿单上。

另一方面,海外市场仍存在极大不确定性,比如欧洲、中东市场均出现较强的“资源置换”特性。

与此同时,海外巨头也在不断与中国企业形成较强竞争关系。其中,2024年的第四季度,特斯拉部署了11 GWh的储能系统,这一数字创下了单季度装机量的最高纪录。2024年,特斯拉的储能部署量达到了31.4 GWh,相较于2023年全年的15.7GWh部署量,增长了100%,创造了全新纪录。特斯拉的“猛烈攻势”,也给更多中国巨头们出海带来了更大冲击。

2025年,储能洗牌仍在加速进行中。对企业个体而言,2025年不仅是重大的机遇年,也是重大的考验年。

微信客服

微信客服 微信公众号

微信公众号

0 条