光伏企业的扩产离不开地方政府的推动,在光伏行业洗牌进程中,“有形之手”也正在强势介入。

自2024年5月开始,行业就开始呼吁加大产业调整力度,协会与政府层面频繁发声,大力倡导企业开展兼并重组,畅通市场退出机制,以此淘汰落后产能,优化产业结构。

不过,全产业链中的大部分企业深陷亏损泥沼,在此严峻形势下,民营企业大多缺乏收购更多产能的意愿。

与此同时,一个显著趋势浮现——越来越多的国资入场,或为行业新军,或为面临危机甚至濒临破产的企业托底,较为知名的如厦门建发托管尚德、衢州国资控股一道新能、盐城国资接盘润阳。

在光伏行业深度洗牌的关键节点,地方国资为何频频化身“兜底者”?他们的介入能成为行业拐点么?

国资收购图谱:多元方式入主

央国企作为光伏产业的下游,一直占据行业绝对主导地位,而制造端多由民营企业组成。但行业内也不乏出生就带有国资血脉的制造企业,如英利能源、晋能科技等。

随着地方国资接连控股光伏企业,光伏制造端国资浓度正不断上升。其中,多数为国资平台对本地龙头民企进行业务整合,也不乏国资跨省市并购重组的情况。

目前来看,地方国资入主光伏企业主要有以下几种方式,包括股权协议转让、表决权委托、重整和拍卖等多元路径。

仅举几个备受行业关注的例子:

在股权协议转让及表决权委托方式上,衢州国资的行动极具代表性。

近期,衢州工控收购一道新能17.46%的股份,后拟签署表决权委托协议取得刘勇及其一致行动人持有的一道新能的表决权。交易后,衢州工控将持有一道新能不少于34.05%的表决权,单独控制一道新能。有媒体报道,目前地方国资较为看好和支持一道新能。

而这也不是衢州国资第一次入主新能源相关企业。1月份,衢州国资还通过股权转让控股了上市公司东峰集团,该公司原为国内烟标印刷龙头,正处于向新能源材料及医药包装转型的阵痛期,目前主营动力电池及储能电池隔膜产品。

重整路径对拯救危在旦夕的光伏企业效果显著。

厦门建发集团通过旗下控股公司常熟光晟新能源,与中利集团及其临时管理人签署《预重整投资协议》,参与中利集团旗下腾晖光伏重整事宜。

2024年12月,*ST中利公告实施资本公积转增股本,总转增股数约21.35亿股,其中17家财务投资人以0.80元/股合计认购约11.86亿股,光晟新能源作为产业投资人认购约6.01亿股,受让价格为0.79元/股,持股20%,其余股份用于偿还债务,化解中利集团债务风险。

此外,厦门建发集团还通过旗下建发股份托管了无锡尚德,成为其新的经营者,而尚德大股东仍是东方资产。这种管事不出钱的方式,降低了国资风险。厦门建发可以利用尚德的技术、品牌,以及中利在电池片、组件和光伏电站业务方面的经验,扩大自身能源版图。

除以上方式外,还有如润阳股份这种更加复杂多变的,盐城国资下场,行业龙头通威从并购加持到终止,设备商债转股增资,一番操作下来,盐城国资与润阳深度绑定,润阳生机乍现,要在规定时间前完成IPO上市或并入A股上市公司。

还有如绵阳国资收购跨界企业麦迪科技光伏资产100%股权的案例,则反映出国资充当跨界失败者“逃生舱”的处境,在产业整合中承担起兜底责任。

从地域分布来看,浙江、四川、福建、河北、江西等积极布局光伏制造业的省份,在国资接手光伏资产上表现尤为活跃。但国资是否介入、如何介入,并非简单决策,需要综合考量地方财政实力、辖区内光伏企业的数量与质量,以及前期招商引资承诺等多重因素。

国资化的浪潮,是地方产业布局与行业、企业长远发展的协同与较量。

国资接盘意愿大涨:政策、利益与风险驱动

不只是在光伏领域,近两年国资接盘已经成为大势。

据统计,2024年内,已有30家上市公司实际控制人变更为国资。进入2025年,这一趋势愈演愈烈,两月不到已新增14例。

2023年以来各地方国资收购上市公司数量 单位:家

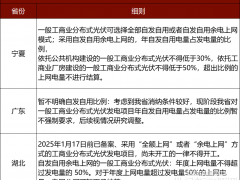

有媒体将地方招商引资上的变化形容为,从“引入企业”变为“买入企业”。在政策的引导下,靠土地和税收优惠招商、基金招商等模式越发行不通了,于是,从2024年开始,地方政府转向通过控股上市公司补链强链的方式。其中,湖北国资、广东国资、浙江国资等最为积极。

据证券时报统计的目前地方国资入主案例来看,现阶段国资收购有以下趋势:

其一,收购标的集中在广东、浙江等地,当地众多的民企上市公司给国资提供了更广的选秀池;

其二,收购标的多集中在主板市场,国资收购优先选择商业模式成熟的企业;

其三,国资更倾向于市值不高但拥有成长潜力的公司,通常以10亿元投入门槛为上限,股权占比通常介于10%-20%之间;具有硬科技属性的战略性产业更受青睐;

其四,国资收购对标的盈利能力包容性提升。在国资收购的上市企业中,不乏净利润阶段性亏损的企业。

按照以上的趋势,光伏作为我国具有国际竞争力优势的战略性新兴产业,具有广阔前景。

同时,光伏板块上市公司众多,近两年市值大幅波动,大批企业市值处在百亿上下,还有一些具有实力但正逢光伏下行周期以及IPO收紧,未能实现上市的企业。

即便行业波动、企业短期亏损,但由于科技属性、产能卡位、供应链健全等,光伏仍可能成为国资眼中比当期利润更重要的战略筹码,在传统能源城市向新能源转型,以及产业链拓展上发挥作用。

哪怕国资是为了“捡漏”,针对低估值资产进行投资,在此时价格较低时购入股权,当市场回暖,这笔投资也将获得不错的收益。

不过,随着国资收购案例的增多,可以看到,整合管理、隐性债务、迁址掣肘等风险与挑战也在出现。

比如,青岛国资海信入主河北上市光储企业科林电气时,就出现了多种问题。海信是多品牌大型家电企业集团,近几年频繁扩张,将业务扩展至芯片、智能电力设备、新能源业务领域。

根据专业人士分析,此次收购是近十年罕见的敌意收购。敌意收购指收购公司在未经目标公司董事会允许,不管对方是否同意的情况下,所进行的收购活动。

在收购过程中,青岛国资海信系、河北石家庄国资、以董事长张成锁为首的高管上演了控制权三国杀,后期石家庄国资与高管签署一致行动协议书,由此演变成两大阵营的对决。

最终高管团队内部分化,海信方要约收购占了先机收购成功,并完成董事会换届选举,而公司原控制人及石家庄国投、政府也均未采取出大的动作。

石家庄方面未采取大动作的可能原因包括,大额资金投入的审批问题、股价下跌、操作空间有限等。还有一点是海信拿出了不搬离当地的承诺,对稳住石家庄方面不无意义。

控制权的争夺、管理层的变更、企业的管理、未来业务发展等都是国资收购中面临的问题。在如今国资入主新范式下,如何平衡多方利益,实现多元效用,还有很长的路要走。

国资介入,是救赎还是拖延?

以上是国资的考量因素。而对于光伏行业而言,国资接盘既可能是产能出清不彻底的妥协产物,也可能是维系行业稳定的必要手段。

但可以肯定的是,当地方国资成为二三线企业的“收容所”,想要纯依靠市场手段实现出清绝无可能。

地方政府、国资能拯救一个润阳,就会拯救第二个一道,那么就不能排除还会有第三个、第四个的出现。

不过,国资必然不可能什么企业都接。据经济观察报报道,在选择企业时,国资主要根据并购目的进行对接,一是营收和利润,用于并表,二是技术和团队,用于新产品,三是上下游,整合资源。

说到底,企业还是要有核心竞争力才能进入买方的视野。以上企业在业内既有知名度又有发展潜力,国资入主帮助其渡过难关,未必不能双赢。

而完全缺乏竞争力的企业已经一个个地倒在了光伏产业出清的道路上,无人问津。

接下来,对于还有一争之力的企业,就看“八仙过海各显神通”,谁能撑得更久。

关于“有形之手”与市场机制如何实现动态平衡,业内观点也不尽相同。

有企业代表曾在一场光伏闭门会上表示,“在光伏产业发展过程中,一些地方政府入戏过深,把光伏产业的发展和政府业绩高度捆绑,不愿意关停落后产能。”

通威集团董事局刘汉元早先表示,市场的事尽可能交给市场办,政府适当引导。

还有大佬认为地方政府引导行业出清,不应该简单支持要走入困境或者即将被出清的企业,而是应该引导龙头企业对这些企业的整合并购。

“兼并重组,是真正有效解决的一个根本性手段。”隆基绿能董事长钟宝申曾言,“从行业大局方面,未来的出路,就在于减少经营主体数量。”

但谁来兼并谁被重组,才能精准推动落后产能出清?正考验着与行业关联的各方掌舵者、决策者。

在一个注定惨烈且漫长的洗牌过程中,每一丝变化都可能同时蕴藏危机与生机。未来的道路或许充满荆棘,但也正因如此,每一次突破都将成为行业发展的里程碑,推动中国光伏产业向着更高、更远的目标迈进。

对于国资入主光伏企业,您怎么看?

微信客服

微信客服 微信公众号

微信公众号

0 条