3 月28 日,反对特朗普新行政命令的人们在美国华盛顿白宫外举行抗议集会

3月16日,白宫对外公布了名为《美国优先:让美国再次伟大的预算纲要》的2018财年联邦政府预算纲要报告。3月28日,特朗普总统签署《推动能源独立和经济增长的总统行政命令》,表明特朗普执政团队已将其能源和气候理念转化成了联邦政府的行动。一方面,大幅削减与气候政策和科研项目相关的预算(其中EPA的预算削减超过31%),甚至包括执行多年、口碑甚好的“能源之星”计划和先进能源研究计划(ARPA-E),并停止向绿色气候资金(GCF)提供资助;另一方面,要求直接撤销之前与气候变化相关的4项总统行政命令、立即对《清洁电力计划》相关条款进行审查、解散由白宫经济顾问委员会与管理预算办公室召集的温室气体社会成本机构间工作组(IWG)等。

特朗普政府执政还不到百日,当年的“奥巴马气候新政”已被美国联邦政府彻底“删除”。

4月底5月初,特朗普政府接连召开有关《巴黎协定》的专门会议,征询幕僚和法律顾问建议。从传出的信息分析,专门会议倾向于美国退出《巴黎协定》。从白宫宣布的时间表看,特朗普很可能在短期内做出是否退出的最终决定。

美国会否真的退出《巴黎协定》,甚至退出《联合国气候变化框架公约》?美国的“国家自主贡献”还能否如期实施?没有美国的“全球气候治理3.0时代”会怎样?对这些问题,需要作出实事求是的判断。

美国能源和气候政策的走向

美国新政府能源新政的主要立足点是产业、贸易和就业。

早在2016年5月的竞选演讲中,特朗普就谈到了在他上任首日公布的《美国优先能源计划》,核心思想是回归化石能源和推进能源独立。包括降低能源成本、尽量使用本土能源,减少对外石油依存度;取消对美国能源工业有害的不必要政策,废除《气候行动计划》等;推进页岩油气革命,包括取消针对页岩气和清洁煤在开采、使用方面的限制等,并利用这些收入投资道路、学校、桥梁等公共和基础设施重建;重振煤炭工业,大力发展清洁煤技术;推动与海湾国家建立新型正面的能源关系;能源政策将考虑环境效益,以保护清洁的空气和水、保护自然栖息地和自然资源为优先选项。

该计划背后的逻辑和动机也比较清晰,即认为美国经济复兴的关键举措应该是制造业回归和基础设施建设投资。而这两项行动势必要以更低的能源成本、更宽松的环境管制为“依托”,也势必增加化石能源消费和温室气体排放。

上述的总统行政命令是在20名煤炭工人的见证下签署的,足见其释放的“高碳信号”。而在竞选期间或以往的关系网络中,与其达成利益共识的也是这些高碳行业。这些产业产能投资大、一般成本低、见效快,确实是短期拉动经济增长的主要手段。

必须看到,美国退出《巴黎协定》在技术上可行但政治影响巨大且深远。

历史上,美国积极参与谈判并推动达成多边协议,而最终不予批准的情况不在少数。据统计,过去200年间签署而未批准的条约多达400余项,仍搁置在参议院日程上的未批准条约29项。比如《生物多样性公约》《联合国海洋法公约》《全面禁止核试验条约》等,甚至包括2001年拒绝签署的《京都议定书》。所以,此次并非各缔约方第一次陪美国“玩”这个游戏。

在退出方式上,美国实际上有三个选项:一是修改或废止国内政策,停止向发展中国家提供资金支持,并考虑提交新的、力度较小的“国家自主贡献”目标。这是目前看最“优”的情景,大部分“倒行”政策都已经宣布或执行,所产生的国际影响最小,后任者还能重新提高力度。

二是正式退出《巴黎协定》,重新启动“双轨制”或以观察员身份参与协定的后续谈判。根据《巴黎协定》第二十八条,这需要耗费总共四年的时间,这对联合国这种多边机制的伤害是显而易见的。《巴黎协定》采取自下而上的模式,鼓励各国自主决定贡献,没有实际法律约束力。当时之所以达成此共识就是为了照顾美国的国情,是迁就美国国内政治后妥协的产物。如果退出,那就意味着美国国内矛盾的再次外化,也将对伞形集团国家做出不好的示范。比如之前加拿大、日本、澳大利亚也陆续跟随美国退出《京都议定书》。同时,也会对其他缔约方的信心产生极大影响。

三是直接退出《联合国气候变化框架公约》。根据公约第二十五条,这仅需要一年的时间,是“去气候化”最为便捷的方式。但这可能对联合国主渠道下的全球气候治理进程造成毁灭性的打击,让国际社会27年的努力付诸东流。

“去气候化”

影响美实施国家自主贡献

美国国内特别是两党之间一直未就气候变化问题达成共识。受政治体制的掣肘和影响,美国一直缺乏有关气候变化的旗舰法律。客观地讲,奥巴马政府“气候遗产”也并不丰厚。

尽管近年来美国温室气体排放已进入下降通道,但现有政策仍不足以支撑实现贡献目标。在考虑和不考虑土地利用、土地利用变化和森林(LULUCF)的情况下,2015年美国温室气体排放相对2005年已分别下降11%和10%。但仅仅依赖现有政策,美国仍不足以实现其到2020年下降17%和到2025年下降26%~28%的战略目标。

在现有政策情景下,考虑高碳汇和低碳汇潜力,2020年相对2005年可分别下降16.0%和13.9%,2025年则可分别下降15.9%和11.7%,距离目标均有一定差距。特别是对2025年自主贡献目标而言,包括《清洁电力计划》在内的已宣布但未实施政策,以及其他额外政策均是必不可少的,否则排放将有可能出现波动和反弹。

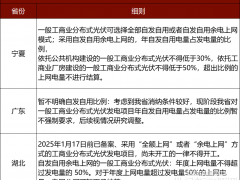

当前随着新政府“去气候化”进程持续发酵,美国诸多气候政策面临存续风险,但风险程度存在差异。大体上可以分为五类,其中二三类属于中危政策、四五类属于高危政策。

一是已制订且不容易使用国会审查法(CRA)进行废止的政策。此类政策受影响的风险较低,主要是一些经过广泛协商的能效政策,以及不受联邦政策管辖的地方政策。如中央空调和热泵能效标准、加州政府提出的2030年相对1990年排放下降40%的目标等。

二是已制订但适用于国会审查法进行废止的政策。此类政策受影响的风险适中,包括大多数能效政策以及HFC减排政策。特朗普政府可利用国会审查法拒绝批准2016年6月13日后实施的联邦政策。

三是虽不废止但可通过宽松执法来影响实施效果的政策。此类政策受影响的风险适中,包括第二阶段的中重型汽车油耗和排放标准(CAFE)等。特朗普政府虽然可能不会通过立法程序命令废止,但可通过降低惩罚力度或者给予相关企业更长遵约时间的方式,来降低政策的执行效力。

四是可通过法院判决使政策失效。此类政策受影响的风险很高,包括《清洁电力计划》、石油和天然气甲烷排放的性能标准等,特朗普政府已明确表示反对此类政策,搁置暂缓实施并通过环保署出台修正政策也是选项。

五是奥巴马政府仅提出意向但尚未完成拟议的政策。此类政策受影响的风险同样很高,随着政府相关职能部门的更替,这些提议很可能将不了了之。

种种迹象显示,美国实施“国家自主贡献”将面临严峻挑战。研究表明,“倒行政策”将有可能使美国温室气体排放出现反弹。

根据国家气候战略中心的预测,在剔除上述中、高危政策选项的情况下,如果能实现高碳汇潜力,那么美国至2025年仅能实现温室气体排放下降17.4%,距离下降26%~28%的国家自主贡献目标相去甚远。多家研究机构也给出了类似的分析结果。如果考虑新增制造业和基础设施投资带来的新排放源,以及能源结构改善的停滞甚至恶化,那么美国的温室气体排放有可能重新走上反弹通道,此前的努力将化为乌有。

对全球气候治理双重影响

一方面,特朗普政府拒绝履行其向发展中国家提供气候资金支持和向绿色气候基金注资,有可能极大挫伤全球低碳投资的信心。

根据第二次气候变化两年报的统计,美国2010~2015年间每年由国会批准向发展中国家提供的资金支持约为15亿美元。如果算上发展援助和出口信贷,则总支持规模约为每年26亿美元。从目前每年超过3000亿美元的清洁能源投资和7000亿美元的气候融资规模看,这一数量无疑是杯水车薪。即便是与发达国家承诺的每年1000亿美元的长期资金支持相比,也非常有限。

而真正的影响还不在于出资本身,而是市场投资的信心。根据彭博新能源财经(BNEF)的最新统计,受政策不确定性的影响和拖累,2016年全球清洁能源领域的总投资额较2015年下降18%,绿色投资的估值和回报都受到较大影响。此外,美国目前已向绿色气候基金注资的10亿美元占到了其现有资金规模(24.2亿)的40%,若其拒绝履行剩余20亿美元的注资承诺,后续其比例将会下降到6.4%左右。

另一方面,预计美国2025年增加的温室气体排放量为5亿~6亿吨CO2当量,尚不足以对全球长期目标的实现产生颠覆性影响。因此,如果特朗普政府理性权衡退出《巴黎协定》的成本和效益,最终放弃退出,即便美国无法实现“国家自主贡献”目标,也仍不失为好的选项。

特朗普否定气候政策的主要出发点在于保护产业和贸易竞争力、提振经济和就业,说服其放弃退出《巴黎协定》的主要动力也可能主要来自产业界。目前从经济角度看,美国的可再生能源、天然气发电的价格已经逼近甚至低于煤电,重新振兴煤炭产业的经济激励已没有那么显著。而且从就业来看,根据最新的《美国能源就业报告》,2016年美国太阳能发电行业雇用了37.78万名从业者,而同期化石能源发电业雇用的从业者仅为18.71万人,发展新能源产业能带动的社会效应并不比化石能源逊色。

当前,美国能源转型的市场趋势已基本形成,且对可再生能源发展至关重要的联邦税收减免政策——可再生能源发电税收抵免(PTC)和联邦商业能源投资税收抵免(ITC),已在去年获得国会批准延期,有效期将持续到特朗普总统本届任期结束,即使共和党控制下的国会对此也很难颠覆。美国很多州、高科技企业巨擘甚至包括部分传统能源企业,都表达了继续支持控制温室气体排放和发展可再生能源的意愿。

“全球气候治理3.0时代”新特征

对于美国新政府上台后在气候问题上的一系列言论和行动,欧盟、基础四国、小岛国等都通过声明或官方渠道表达了对《巴黎协定》的支持及对美国退出的担忧。虽然部分国家反复倡议,但最终二十国集团(G20)财长和央行行长会议、七国集团(G7)等都未就气候变化达成共识。美国的“去气候化”行为已经蔓延至全球治理的主要议事平台。没有美国的“全球气候治理3.0时代”正呈现出新的复杂特征。

面临逆全球化等复杂国际局势,全球气候治理可能进入一个低潮周期,领导力将发生进一步更迭或分化。

自2007年巴厘会议以来,尽管有些波折,但总体而言,全球气候治理正在走上非对抗的、合作共赢的正轨。政府、企业、公民社会等各方的力量正在凝聚,共同分享绿色转型效益新格局正在逐步形成。

但随着特朗普政府在应对气候变化问题上的倒退,以及国际气候秩序和格局的不断演化,全球气候治理正在迈入一个新的时期,一个既不同于1992年《联合国气候变化框架公约》初创时的美欧主导、南北分立的格局,也不同于2001年美国拒绝签署《京都议定书》后的欧盟接棒的踌躇,以及2009年哥本哈根气候大会时的欧盟乏力、均势破裂的尴尬。随着全球气候治理领域的领导力不断更迭,国际社会对治理模式变革以及中国引领未来进程充满期待。

参与全球气候治理的主体日趋多样化。城市、企业、公民社会等非国家主体正在发挥积极的作用。

以往的全球气候治理主要由各国政府驱动,缔约方在联合国框架下的国际谈判进程中制定责任分配以及国际合作的相关方案。随着科学和政治进程的推动,低碳技术和产业的持续发展,应对气候变化的经济社会效益正在得到多方的认可。近年来,在各国政府的积极推动和支持下,不同层面的应对气候变化的国际合作蓬勃发展。多双边气候资金机制的建立,北美、欧洲碳交易市场的联接,中美气候合作框架下的“中国达峰先锋城市联盟”(APPC)等行动,以灵活多样的形式,为实现气候目标作出贡献。

值得一提的是,私营部门在应对气候变化方面表现突出,极大推动了技术创新和产业发展。如由比尔·盖茨牵头,来自全球顶级科技、互联网公司、工业集团和投资集团的商界领袖,包括杰夫·贝佐斯、马克·扎克伯格、马云、潘石屹、沈南鹏等,共同成立了“能源突破联盟”(BEC),共同推动清洁能源技术的发展。随着参与主体更加多元化,所呈现的应对气候变化的内容和模式也将更加丰富。

全球气候治理从聚焦政治共识转向对技术细节和落实承诺的关注,自下而上的模式更具有包容性。

《巴黎协定》自2016年11月4日生效后,全球气候治理的焦点也转向了实施机制细则的谈判和承诺落实上。涉及到“国家自主贡献”更新、透明度框架、全球盘点、市场与非市场机制、减缓、适应、资金、技术、能力建设等相关安排,这需要各方在技术细节方面进行深入细致的磋商以达成共识,实施“国家自主贡献”的进展也将成为各方关注的焦点;此外,目标是否有雄心、行动是否有力度,都将成为影响缔约方在全球气候治理中话语权和影响力的重要因素。

《巴黎协定》提出了长期的、相对明确的奋斗目标,并鼓励各方最大程度地参与,同时考虑到对各缔约方主权和利益的保护。特别是履约和遵约机制上强调“专家式”的透明、非对抗、非惩罚的特性,体现了谈判的妥协艺术和务实主义,这使得《巴黎协定》下的一国“国家自主贡献”的实施,并不受他国不作为的影响。同时,美国地位的重要性也因其年排放占比份额下降而有所减弱。但从当前全球治理的局势看,如果少了美国的参与,《巴黎协定》预期必然大不如前。

(作者为国家发展改革委气候战略中心:柴麒敏、傅莎、祁悦、樊星、徐华清)

微信客服

微信客服 微信公众号

微信公众号

0 条